Der oberste und beste Spieler aller Zeit ist natürlich unser Dieter. Aber im Laufe der Jahre haben sich noch andere Spieler hervor getan.

Inzwischen tauchen immer mehr Spieler nach Jahren plötzlich wieder auf, um mit zu machen.

Wenn es für den Dorsten-Cup nicht mehr reicht, sind wir halt nur noch eine Nostalgie-Truppe.

Frederik Rammes

Martin Pütz

Axel Kortin

Thorsten Machande

Achim Lüer

Thomas Grefges

Alfred Koch

Hans-Peter Wagner

Dirk Schwerdtner

Guido Steinbach

Andrej Olejniczak

Johann Steuer

Anko Petri

Jan Berger

Jörg Hornig

Frank Orichel

Udo Jost

Ingo Tappertzhofen

Tobias Becker

Frank Kewitz

Patrick Kramp

Thorsten Fehr

Steve Foley

Santana Schmitz

Tarek Ruhman

Ulrich Flieger

Ramona Weiß

Nikolaus Eichler

Arne Berger

Lutz Rathmer

Philip Rathmer

Jens Rathmer

Hansi Pasieka

Markus Böhling

Jost Orichel

Ralf Herbertz

Ulrich Sinn

Kai-Oliver Sehr

Boris Bartels

Mark Messar

Roman Matzvidas

Eckard Münch

Lothar Löffler

Peter Sommer

Jörg Damm

Oliver Hass

Thorsten Lansnickers

Erwin Wahl

Peter Holzapfel

Nico Klimczok

Andreas Nuber

Frank Schickhaus

Christoph Wisnewski

Frank Jaschob

Oliver Jeffre

Hacki Stüttgen

Jürgen Diehl

Michael Stockhausen

Rolf Zupp

Kay Solms

Guido Waraxa

Christian Gross

Dirk Laabs

Markus Esser

Gerd Lindackers

Markus Rennschmidt

Jan Sochaki

Thomas Ulrich

Pascal Schmit

Georg Hofmann

Andreas Lindackers

Lutz Krause

und natürlich Dieter Broselege

Liebe Füchse,

wir trauern um unseren lieben Freund Daniel Pütz. Daniel verstarb am Dienstag den 13.12.2005 nach langer schwerer Krankheit. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie Pütz, insbesonderem unseren beiden Manschaftskameraden Martin und Josef.

Hockey war Daniels Leben. Wir werden immer an Ihn denken, wenn wir aufs Eis gehen!

In tiefer Trauer,

Markus Rennschmid

in Namen von Vorstand und Mannschaft der Wuppertaler Füchse

Nachruf Daniel Pütz

Gestern am 19.12.2005 haben wir in Solingen gegen die Snakes gespielt.

Vor dem Spiel gedachten beide Mannschaften in einer Schweigeminute an Daniel Pütz. Noch ungefähr vor einem Jahr spielten wir mit Daniel gegen die gleiche Mannschaft.

Für Daniel war es der letzte Einsatz auf dem Eishockeyfeld. Er ist kurz darauf schwer erkrankt. Nach schweren Operationen und Krankenhausaufenthalt konnte er sich dann wieder leicht erholen. Als Willi und ich ihn in der Reha besuchten, waren wir drei überzeugt, daß es von nun an, wenn auch in kleinen Schritten, aufwärts gehen müßte. Doch es kam anders!

Dienstag abend am 13.12.05, gerade mal 40 Jahre, starb Daniel.

Daniel Pütz hat in den letzten Jahren bei den Wuppertaler Füchsen gespielt. Neben seiner Liebe zu Tieren war Eishockey seine Welt. Sein erster Verein waren die Düsseldorfer Eisbären. Damals Bezirksliga. Man kann eigentlich sagen: Er lebte in einer Eishockeyfamilie. Stefanie, Markus, Josef und Martin verstehen das Eishockey-Handwerk hervorragend. Daniel mit seinem Können kletterte bis zur Bundesliga. Er spielte für Schalke und auch für Solingen. In den letzten acht Jahren war er in unserem Club. Und wie er mir hin und wieder sagte, daß er sich bei den Füchsen in Wuppertal recht wohl fühle. Sein Einsatz bei uns war immer hervorragend. Manchmal auch ein wenig mit Übereifer. Daniel war salopp gesagt: ein echter Kumpeltyp. Wir haben auch gerne mit ihm gefeiert und freuten uns über seinen speziellen Humor, den er bis zuletzt beibehalten hat. Daniel Pütz, ein Eishockeyspieler, den wir nicht vergessen werden!!

Wuppertal, 20.12.2005

Dieter Broselge

Tasso

Im Sinne von Daniel hat die Familie Pütz darum gebeten, von Kränzen und Blumenspenden abzusehen, und stattdessen für die Tierschutzorganisation Tasso e. V. zu spenden.

Als Hundebesitzer möchte allen mal kurz erklären, wie dort z. B. geholfen wird:

Beim Tierarzt kann man seinen Hund einen Mikrochip verpassen lassen. Daran kann man den Hund immer erkennen mit einem Lesegerät. Für Reisen ins Ausland ist dieser Chip bald Pflicht. Diese Chipnummer kann man zusammen mit den anderen Angaben des Hundes, wie Name, Rasse, Farbe, Geschlecht bei Tasso registrieren lassen. Sollte der Hund von seinen Besitzer aus irgendwelchen Gründe getrennt werden, kann bei Tasso die Chip-Nummer abgefragt werden. Tierheime nutzen diese Möglichkeit. Wenn der Hund sich bei Tasso in der Datenbank befindet, übernehmen sie auch den Kontakt mit den Besitzern und führt diese wieder mit dem Hund zusammen.

Da Tasso ehrenamtlich arbeitet, sind sie also auf Spenden angewiesen. Ich kann nur jedem Hundebesitzer empfehlen, seinen Hund chipen und sich bei Tasso registrieren zu lassen.

Lutz Krause

Füchse wissenschaftlich

Unser Mitspieler Markus Esser ist im Hauptberuf Meeresbiologe und Polarforscher. Dadurch fällt er leider manchmal monatelang für das Eishockey aus. Dafür hat er uns aber einen Bericht über seine Tätigkeiten mit Bildern zu kommen lassen. Viel Spaß beim Lesen.

Antarktis

Grundlagenforschung im Eis

Klimaforschung unter südlicher Sonne

In den Medien hört man täglich Meldungen über Klimawandel, Klimaveränderung, schmelzende Polkappen und ähnliche Schreckensszenarien. Im Rahmen eines 50-tägigen Driftexperimentes sollte geklärt werden, wie sich Eisdicke und Schneeauflage sowie die Organismen-Zusammensetzung in der Antarktis im Sommer verändern. Die Daten sollten danach mit langjährigen Monitoring-Daten verglichen werden, um eine Aussage dazu treffen zu können, ob bzw. wie sich die Verhältnisse in den letzten Jahren geändert haben. Markus Eßer, der am Zoologischen Institut der Universität zu Köln promoviert hat zu diesem Zweck als Protozoologe und Forschungstaucher an einer 3-monatigen Expedition in das südliche Weddellmeer in der Antarktis teilgenommen, die vom Alfred-Wegener-Institut organisiert wurde.

Das Forschungsschiff Polarstern des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven diente hierbei als Eisstation (Ice Station Polarstern, ISPOL), die möglichst weit südlich in die Eisregion vordringen und sich dann 50 Tage mit einer Eisscholle verdriften lassen sollte. Die Scholle befand sich zu Beginn der Untersuchungen auf 68 S/55 W, in einem Gebiet, das bisher alle Schiffe gemieden haben, weil hier das dickste Meereis der Antarktis anzutreffen ist. Die Scholle maß etwa vier mal vier Kilometer und bestand aus zahlreichen imposanten Packeisrücken sowie aus ebenen Flächen mit einer Schneeauflage von etwa einem halben Meter. Während der Fahrt hat eine Vielzahl von Glaziologen, Chemikern, Physikern, Ozeanographen und Biologen aus Belgien, den Niederlanden, Australien, Griechenland, den USA, Kanada, England, Spanien, Portugal, Frankreich, Brasilien und Deutschland die räumliche und zeitliche Variation der Parameter analysiert. Das Untersuchungsgebiet ist ein einzigartiges Meeresgebiet, da es den größten Anteil an mehrjährigem Meereis im südlichen Ozean besitzt. Die dortigen ozeanografischen, meteorologischen und biologischen Prozesse sind von globaler Bedeutung. Die an Bord befindlichen Hubschrauber dienten den Wissenschaftlern zum Ausbringen von Bojen, die die Drift der Schollenfelder um die Eisdriftstation herum dokumentierten, und zu Eisdickenmessungen mit dem Bird, einer Spezialsonde.

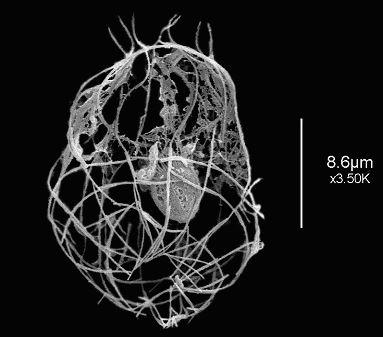

Zusammensetzung der Flagellatengemeinschaft

Der Zeitraum war so gewählt, dass die Polarstern im Frühsommer mit einsetzender Eisschmelze am Südpol eintraf, um Aussagen über das Gleichgewicht der Schmelz- und Gefrierprozesse machen zu können. Unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Spindler vom Institut für Polarökologie der Kieler Universität wurden auf der Eisscholle vielfältige Forschungsarbeiten durchgeführt. Meteorologen registrierten den Einfluss der Witterung auf die Eiseigenschaften. Glaziologen und Biologen studierten die Strukturveränderungen des Eises und den Einfluss des kommenden Südsommers auf die im Eis lebenden hochproduktiven Kleinstorganismen, wie einzellige Algen und Planktontiere. Eine Gruppe von Biogeochemikern untersuchte die klimarelevanten Gase, die teilweise von den Eisalgen produziert werden oder aber durch das Eis hindurch im Austausch mit der Atmosphäre stehen.

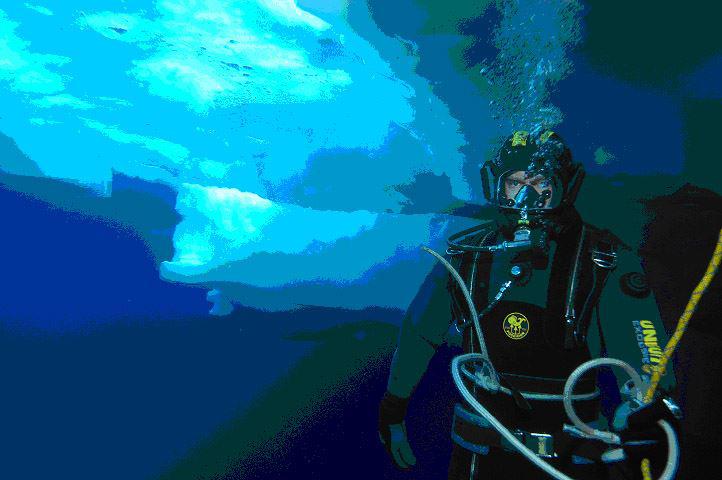

Zur Unterstützung des wissenschaftlichen Programms war eine fünfköpfige Forschungstauchgruppe an Bord, die Untereisproben nehmen und dort lebende Planktontiere sammeln sollte. Die Expedition stellte in vielerlei Hinsicht Neuland für die deutsche Forschung dar. Noch nie hat es von deutscher Seite ein derartiges, über einen solch langen Zeitraum angelegtes Driftexperiment gegeben und noch nie hat ein deutsches Forschungsinstitut eine wissenschaftliche Tauchgruppe in die Antarktis geschickt. Markus Eßer hat auf dieser Fahrt vorwiegend Untersuchungen zur Zusammensetzung der Flagellatengemeinschaft (Einzeller, Geißeltierchen, i.d.R. 2-20 m) durchgeführt. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen wurde erstmalig die Zusammensetzung der Organismen in den verschiedenen Lebensräumen bestimmt: im Porenwasser, welches die Kanäle im Eis durchzieht, in Eiskernen und im Wasser-Eis-Gemisch an den Rändern der Scholle.

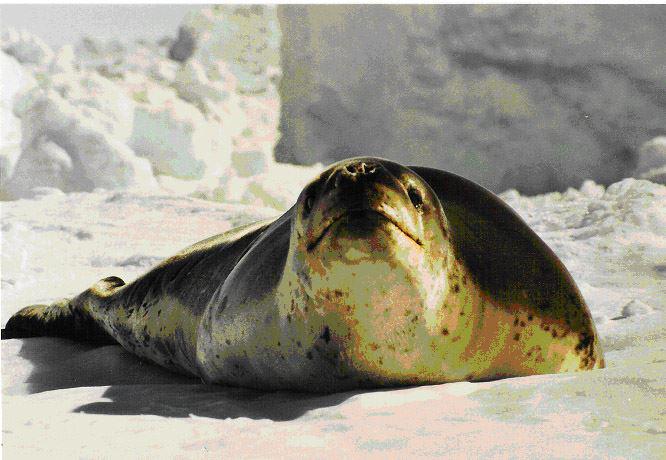

Auf dem zweiten Arbeitsfeld von Markus Eßer konnten die gewünschten Ergebnisse nicht ohne Komplikationen erzielt werden. Die Tauchergruppe hatte geplant, täglich Untereisproben zu entnehmen, die wertvolle Aussagen über die Artengemeinschaft unter der Eisscholle ermöglichen sollten. Die Möglichkeit, durch Forschungstaucher relativ störungsfrei Probenmaterial für die Wissenschaft zu gewinnen, ist von unschätzbarem Wert. Da jedoch im Vorjahr eine englische Wissenschaftlerin bei dem Zusammentreffen mit einem Seeleoparden (einer 4 m langen räuberischen Robbe) tödlich verunglückt war, musste der Tauchbetrieb bei Sichtung von Seeleoparden unterbrochen werden. Da es keine Erfahrungswerte für tauchergestütztes Arbeiten in dieser Meeresregion gibt, war es nicht möglich gewesen, den Ablauf im Vorfeld risikofrei zu planen. Durch die Verkettung ungünstiger Umstände waren unerwartet nahezu täglich Seeleoparden an der Eisscholle anzutreffen, so dass nicht alle geplanten Tauchgänge durchgeführt werden konnten.

Im Bereich der langjährigen Mittelwerte

Die Aufarbeitung der Proben und die Auswertung der Daten des Driftexperimentes wird die Wissenschaftler noch Monate in Anspruch nehmen. Die während des Untersuchungszeitraumes gewonnenen Daten sprechen jedoch nach ersten Erkenntnissen dafür, dass die Eis- und Schneedicken im Bereich der langjährigen Mittelwerte liegen.